Aufbau und Funktion von Sinneszellen

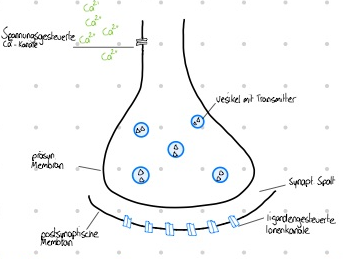

Sendende Zellen: präsynaptisch

Empfangende Zellen: Postsynaptisch

Ankommendes elektrisches Signal wird in chemisches umgewandelt.

Funktion

- Frequenz enthält Information über Stärke des Reiz

- Die Wahrnehmung hängt davon ab, in welchem Teil des Gehirns die Nervenbahn endet

- 3 Arten von Sinneszellen:

- Tonische Zellen:

- Ändern Impulsfrequenz bei Dauerreizung nicht

- Keine Gewöhnung, gleich empfindlich (Hörsinneszellen)

- Phasische Zellen:

- Fallende Impulsfrequenz bei Dauerreizung

- Gewöhnung (Fällt auf Null ab)

- Reizänderungen werden erkannt (Riech-, Tastsinneszellen)

- Phasisch-Tonische Zellen:

- Anfangs Impulsfrequenz hoch, fällt dann auf niedrigeren kostanten Wert ab (Kombination aus 1. und 2.)

- Verschwindet aber nicht ganz

- Sehsinneszellen, Schmerzsinneszellen, Temperatursinneszellen

- Tonische Zellen:

Ruhepotential

- Außerhalb der Membran: K+ und Cl-

Innerhalb der Membran: Na+ und Proteine(-)- Membran undurchlässig: Cl- und Proteine können nicht diffundieren

- Na+ / K+ – Pumpe: Transportiert 3Na+ und 2K+ auf die gegenüberliegende Membranseite

- Innere Membranseite wird negativ

- Ein chemisches- und Elektrischespotenzial wurde aufgebaut

- K+ Kanäle: Lassen K+ Kanäle auf die andere Membranseite diffundieren => innen wird noch negativer

- Heben ihr chemisches Potentiak auf (= K+ Leckstrom)

- werden von elek. Potential wieder in Zelle gezogen (solange bis chem. = elek. Potential)

- Die Spannung gemessen an der Membran sind ca. -70 mV

- Heben ihr chemisches Potentiak auf (= K+ Leckstrom)

Aktionspotential (AP)

- In der Membran befinden sich spannungsgesteuerte Kanäle

- Kommt ein Signal an, verändert sich das Membranpotential (MP) auf -30 mV (=Depolarisation)

- Depolarisation muss stark genug sein (Schwellenpotential muss erreicht werden)

- Wert überschritten: AP wird ausgelöst

- Wird das MP negativer, z.B. durch hemmende Transmitter (=Hyperpolarisation): Kein AP ausgelöst

- „Alles oder nicht Ereignis“: Die größe des Ap wird nicht durch die Stärke des Reiz bestimmt

- Verlauf:

- Na+ Kanäle: Bei Depolarisation offen –> Na+ strömt ins Zellinnere (Na+ u K+ im Zellinnern –> Positiv)

- AP verändert kurz seine Polarität: Wird positiver als die Außenmembran

- K+ Kanäle: Bei Depolarisation offen: Durch den K+ Austrom (wegen Potenzialunterschied) kehr MP zu RP zurück (=Repolarisierende Phase)

- K+ Kanäle reagieren nur langsam: K+ Ausstrom, obwohl RP schon erreicht ist

- Kurzzeitig negativer als RP (=Nachpotential, (=Hyperpolarisation))

- Während Hyperpolarisation kann kein AP ausgelöst werden (=Refraktärzeit)

- Na+ Kanäle: Bei Depolarisation offen –> Na+ strömt ins Zellinnere (Na+ u K+ im Zellinnern –> Positiv)

Synaptische Integration

Räumliche Summation

= Zu gleicher Zeit viele Erregungen, die räumlich getrennt sind –> Größere Amplitude

- Führt nur so zum AP

Zeitliche Summation

= Mehrere AP hintereinander

- Zeitraum von einigen ms

- Postsyn. Potenzial addiert sich

Neurotoxine

A: Hemmung der Transmitterausschüttung → Es kann kein Na+ Kanal geöffnet werden → Lähmung

B: Irreversible Hemmung des Enzyms durch E605 → Transmitter öffnen ständig die Kanäle (durchgängiger NA+ Einstrom) → Muskelkrämpfe

C: Blockierung der Rezeptor Stellen für Acetylcholin → Na+ Kanäle bleiben geschlossen → Lähmungen

- Hemmung Cholinersterase (baut Acetylcholin ab): übermäßiger Ioneneinstrom, da Kanäle nicht schließen können.

- Leerung der Syn. Bläschen

- Acetylcholinhemmung: Keine Depolarisation

= Die meisten Gifte bewirken entweder einen übermäßigen Einstrom von Na+ (= Krampf) oder keinen Einstrom (= Lähmungen, oft Atemlähmung)

Transmitter

IPSP – Hemmende: Gamaaminobuttersäure, Glycin

- Bewirken Hyperpolarisation

EPSP – Erregende: Dopamin, Glutamat, Acetylcholin

- Bewirken Depolarisation

Codewechsel an der Synapse

- Physikalischer Reiz

- Rezeptorpotenzial

- Depolarisation

- Aktionpotenzial

- Je nach Amplitude der Depolarisation entstehen AP in einer bestimmten Frequenz

- An der Synapse in chem. Signal: Transmitter

Übungsarbeit

Thema: Neurobiologie

- Aufbau und Funktion einer Sinneszelle a) Beschreiben Sie den Aufbau einer Sinneszelle und ihre Funktion bei der Wahrnehmung von Sinnesreizen. b) Erläutern Sie die Rolle von Rezeptoren und Ionenkanälen in der Sinneszelle bei der Umwandlung von Reizenergie in elektrische Signale.

- Entstehung des Membran-/Ruhepotenzials a) Erklären Sie den Mechanismus, wie das Membranpotential und das Ruhepotential in einer Nervenzelle entstehen. b) Diskutieren Sie die Bedeutung des Natrium-Kalium-Pumpmechanismus und der selektiven Permeabilität der Membran für die Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials.

- Ablauf eines Aktionspotentials a) Beschreiben Sie den Ablauf eines Aktionspotenzials in einer Nervenzelle, einschließlich der Depolarisation, Repolarisation und Hyperpolarisation. b) Erläutern Sie die Rolle von spannungsabhängigen Natrium- und Kaliumkanälen bei der Generierung eines Aktionspotenzials.

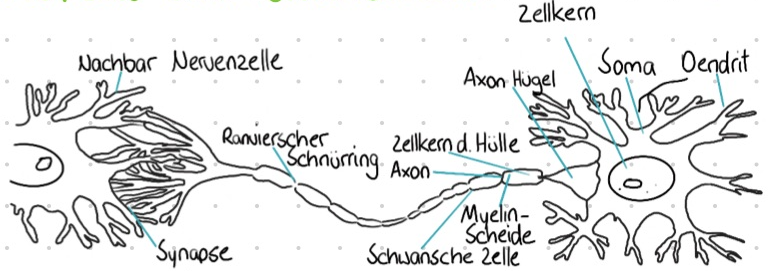

- Funktionsweise einer Synapse a) Erklären Sie den Aufbau und die Funktion einer synaptischen Verbindung zwischen zwei Neuronen. b) Beschreiben Sie den Mechanismus der Neurotransmitterfreisetzung an der präsynaptischen Membran und die postsynaptischen Reaktionen.

- Codewechsel an einer Synapse a) Erläutern Sie den Mechanismus des Codewechsels an einer Synapse und seine Bedeutung für die Signalübertragung. b) Diskutieren Sie verschiedene Arten von synaptischer Übertragung, wie die exzitatorische und inhibitorische Synapse.

- Transmitterfunktion a) Nennen Sie drei wichtige Neurotransmitter und ihre Funktionen im Nervensystem. b) Beschreiben Sie die Wirkungsweise von Neurotransmittern an der postsynaptischen Membran und ihre Rolle bei der Signalübertragung zwischen Neuronen.

- Synaptische Integration (räumliche und zeitliche Summation) a) Erläutern Sie die Konzepte der räumlichen und zeitlichen Summation bei der synaptischen Integration. b) Beschreiben Sie, wie die Summation von postsynaptischen Potenzialen (PSPs) zur Entscheidungsfindung führt, ob ein Aktionspotenzial erzeugt wird.

- Wirkung von Neurotoxinen a) Beschreiben Sie die Wirkungsweise von Neurotoxinen auf synaptische Übertragung und neuronale Funktion. b) Nennen Sie Beispiele für Neurotoxine und ihre Auswirkungen auf das Nervensystem.

- Codierung von Aktionspotentialen (APs) a) Erklären Sie, wie Aktionspotenziale codiert und als Information im Nervensystem übertragen werden. b) Diskutieren Sie die Bedeutung von Frequenz-, Mustercodierung und räumlicher Codierung von Aktionspotentialen.

Signaltransduktion

= Wie werden Lichtreize in AP’s umgewandelt

- Auf der Netzhaut liegen Zapfen und Stäbchen

- In deren Inneren sind Sehfarbstoff Moleküle in Membranen eingebettet, die dort zu Stapeln (Disk) gefaltet liegen

- Die Sehpigmente bestehen aus einem lichtabsorbierenden Pigmentmolekül, dem sog. Retinal, das an ein Membranprotein, das Opsin gebunden ist.

- Lichteinwirkung führt zu einer Umlagerung des 11-cis-Retinals zum All-trans-Retinal, welches eine Signaltransduktionskaskade in Gang setzt, die zum Schließen von Na+ Kanälen führt

Rhodopsin –> aktiviertes Metarrhodopsin- Dieses reagiert mit Transducin (Protein der Scheibchenmembran) => Aktiviertes Transducin aktiviert 100fach das Enzym PDE (Phosphatdiesterase), welches wiederum 1000fach den sekundären Botenstoff cGMP spaltet, welcher die Na+ Kanäle offen hält. Diese werden nun geschlossen

- Im Dunkeln binden die Moleküle an die Stäbchenmembran und halten die Na+ Kanäle geöffnet

Merke: Bei Helligkeit werden die Na+ Kanäle geschlossen, es kann kein AP auftreten. Bei Dunkelheit binden die Moleküle an die Stäbchenmembran und Na+ Kanäle werden geöffnet, es treten also AP’s auf.

Sehen mit dem Gehirn

Unser Gehirn verarbeitet das Abbild unserer Umwelt, das auf der Netzhaut entsteht, bewertet es und setzt es zu dem zusammen, was wir tatsächlich „sehen“. Bsp. räumliches Sehen

- Abb. der Umwelt, das auf den beiden Netzhäuten entsteht ist nicht identisch.

- Das Gehirn fügt beide Bilder zu einem räumlichen Gesamteindruck zusammen. Dabei spielen Erfahrungen eine wichtige Rolle.

- Optische Information werden vom Gehirn unbewusst mithilfe von Erfahrungen und Wissen verarbeitet, ausgewertet und interpretiert.

Ist eine Interpretation nicht möglich, oder stehen bei der Auswertung von Sinneseindrücken verschiedene Möglichkeiten im Widerspruch können wir optischen Täuschungen unterliegen.

Bisher keine Kommentare